重くてガッチリした話題が続いたので、今回は息抜き的なお話です。

内部再投資って口数が増えるの?価額が増えるの?イメージがわからん……!

そんな疑問で調べた内容ですので、豆知識としてお楽しみ下さい。

投資の「複利」の正体

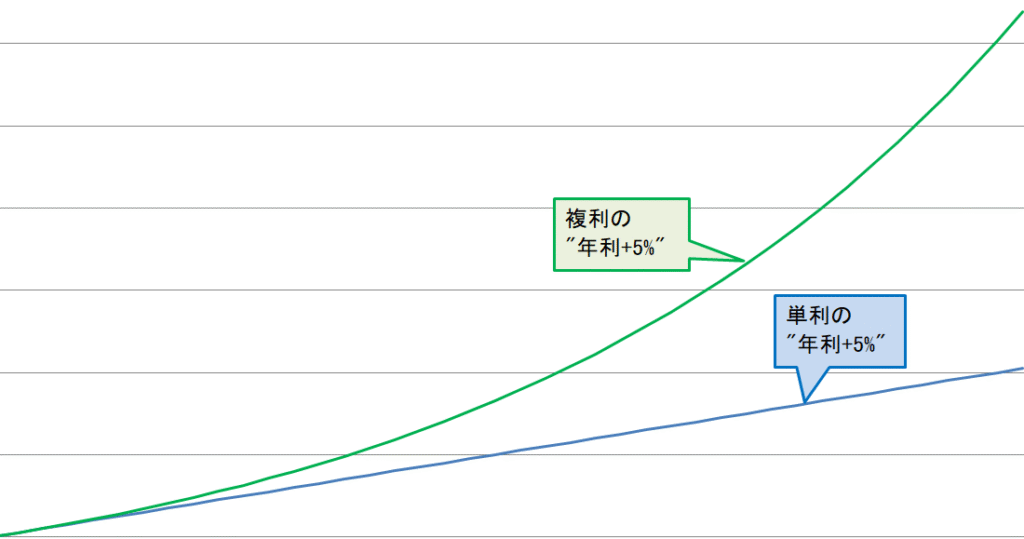

過去の記事でも紹介した単利と複利の考え方。投資のことを知るにつれ、少し混乱してくる人が多いと思います。というのも、預金のように値動きのほぼない資産での複利は非常にわかりやすいのですが、値上がり・値下がりが常時起こる株式などの資産においては複利の概念がそのままはわかりづらいのです。

このように素直な右肩上がりのグラフだと複利の利きようが理解しやすいのですが……

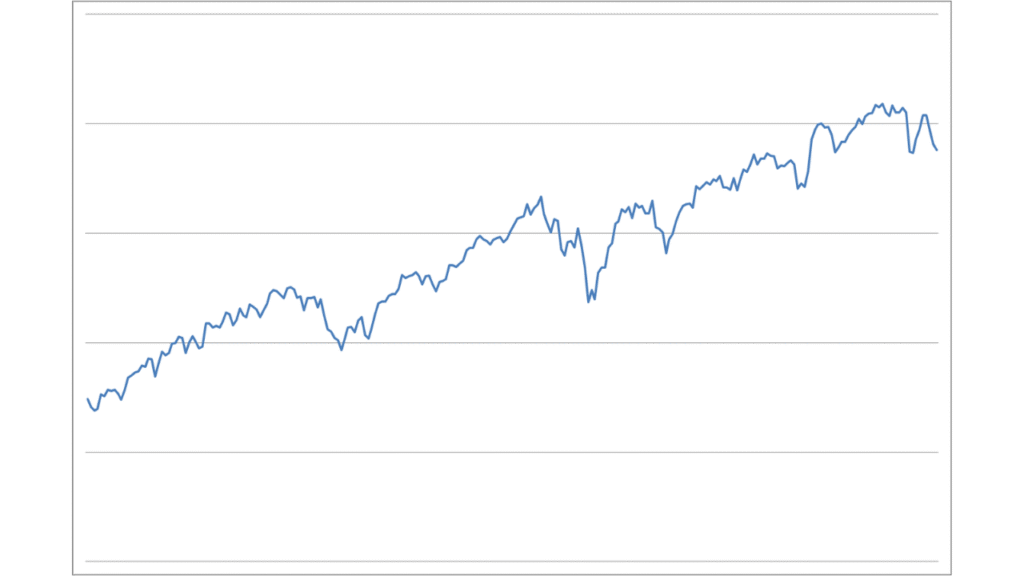

実際の株価チャートだと、複利が効いている様子がわかりづらいですね。実際は厳密な定義での複利ではなく、「複利的な増え方をする」という表現が正しいのかと思います。とはいえ似た動きで増える事には変わりがないので「複利で増える」と言っても間違いではないでしょう。

分配金再投資の場合も内部再投資の場合も、きちんと複利は効いている

例えば楽天SDHCなどの分配金が出るファンドの場合、手元に運用成果が分配金として払い出されます。この分配金を元手に再度同じファンドを購入(再投資)すれば、今度は追加購入分も含めた額に利率が掛かる。直感的に「これは複利」だと感じることができるかと思います。

分配金が出ない内部再投資型のファンドに関しても、実は内部では配当金が支払われています。それらは運用会社が自動で再投資をすることで、結果基準価額が上昇します。そこに新たに利率が掛かってゆくのですから、目立たないだけでこれもれっきとした複利の力です。

手元の資産は実際はどう増えているのか

複利が効くのはわかったけれど、実際に増えるのは口数と価額のどちらなのでしょうか。

正解は「手持ち資産1口あたりの価額が増える」です。

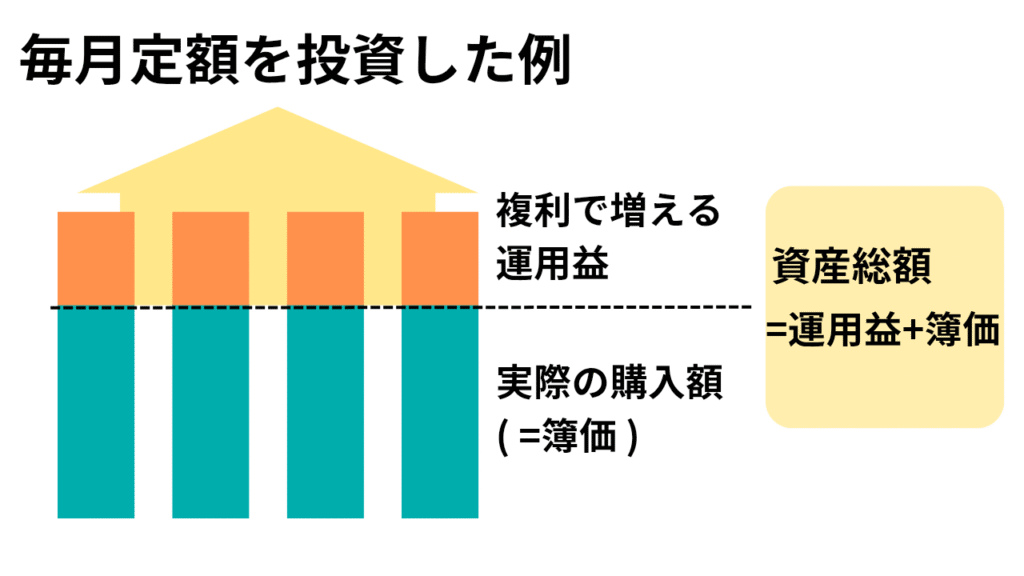

資産額が増える場合を考えると、口数と価額の増加はそれぞれ

- 口数が増えるとき → 積み立て等、こちらからお金を出して買い増すとき。

- 価額が増えるとき → 普段の値動きと、配当金が再投資されたとき。

このような関係になります。イメージとしては農作物が伝わりやすいかと思いますが、

畑に種をまく=購入で口数を増やす

種が育って伸びていく=一口あたりの価額が上がる

概ね、このイメージで間違いはないと思います。

過去の記事で出した図の再利用で申し訳ないですが、下の図で言えば緑のバー(簿価)の分だけ購入ごとに口数が増え、価額の増加と内部再投資でオレンジのバー(1口あたりの価額)が伸びていくという形ですね。

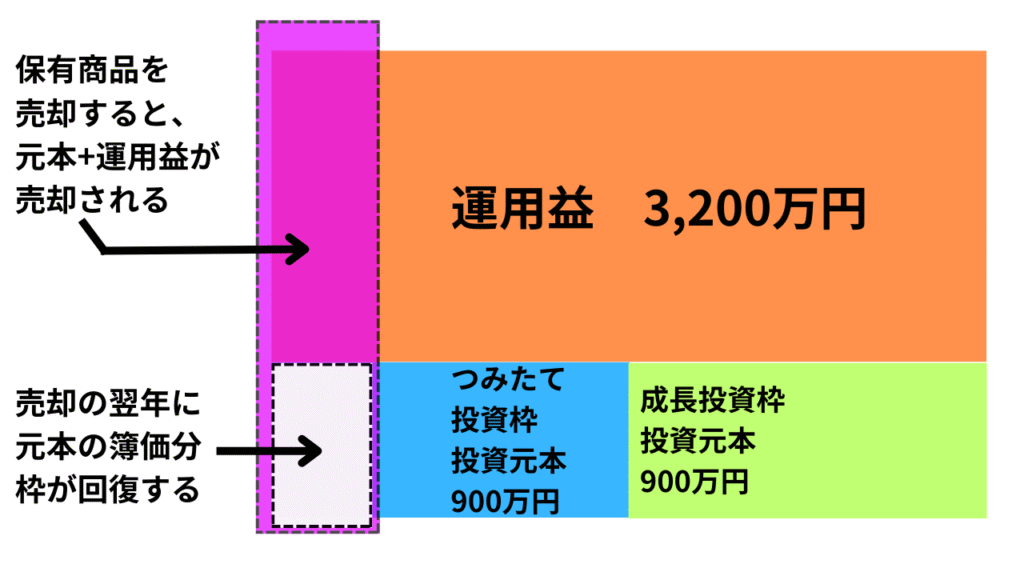

売却の際は「いくら売る」と指定して売却するわけですが、この場合は塊のチーズを横から薄くスライスしていくようなイメージです。

あくまで銀猫の頭の中のイメージなので、わかりやすいか若干不安ですが……

こちらも過去記事から図を再利用しましょう。NISAのつみたて投資枠・成長投資枠で900万円ずつ購入済みで、利益込み5,000万円に到達した例ですね。(額面のわかりやすさ優先で、かなり甘々の例ですが……)

これをつみたて投資枠から売却する場合は、図中の紫部分のように運用益と元本が両方換金されます。

塊になった資産のチーズから、必要額だけスライスして使うイメージです。

今回は、実際に銀猫が混乱した「価額と口数」についてお話しさせていただきました。

知っていたから投資成績が良くなるというたぐいのお話ではありませんが、今後もたまにこんな豆知識も発信してゆきたいと思います!

コメント